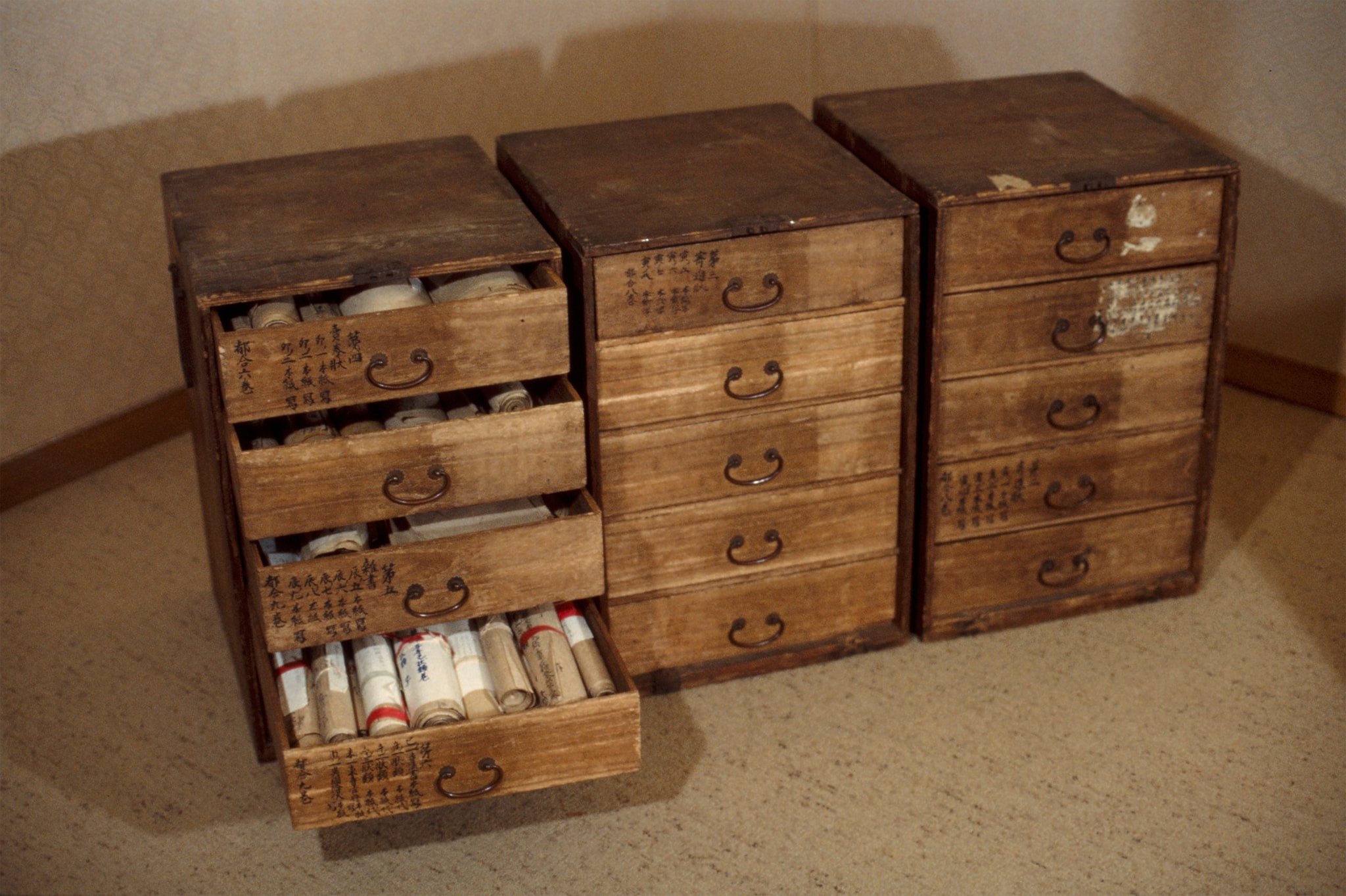

勝尾寺の所蔵する中世・近世文書の総称。数量は三千点を超えるとみられる。特に一千点以上を数える中世文書は著名で、大阪府下に現存するものとしては最も数が多く、京都や奈良を除いた寺院所蔵のものとしても屈指の量をほこる。文書の中身も、寄進状や売券といった土地証文のほか、武家からの書状、奉加や請雨の記録、土地経営に関する帳簿など、きわめて豊富である。

勝尾寺文書を収録した史料集としては、『勝尾寺文書 第壱』(大阪府、1931年)や『箕面市史』史料編一~三(箕面市役所、1968~72年)が知られる。ただし、いずれも延宝九年(1681)の段階で整理された文書を主な収録対象としているため、遺漏も多い。

勝尾寺文書の全貌を明らかにし、後世へ伝えていくため、現在、研究機関や自治体の協力のもと悉皆調査が進められている。

勝尾寺の寺領の境界を示す遺構の総称。「勝尾寺文書」によると、寺の周囲八ヶ所に仏像を埋め、その上に石積みの壇を築いたものを八天石蔵と呼んでいたことがわかる。

昭和三七・三八年(1962~63)の発掘調査により、各石蔵はいずれも自然石を用いて三段方形に築かれていたことが確認された。また、石蔵の中央には、陶製容器に納めた四天王・四大明王の各銅像が埋納され、諸像はいずれも勝尾寺本堂の方向を向いていたことが明らかとなった。各石蔵は規模・構造において類似し、陶製容器も同一手法になるものであることから、同時期の構築と推定され、その時期は「勝尾寺文書」との照合により、寛喜二年(1230)に求められている。境界を示す遺構が構築されたままの状態で伝わり、文字史料との照合によってその構築年代を知ることができるという点で、八天石蔵はきわめて稀有な遺構と評価されている。1966年に国史跡に指定。

発掘された諸像は、多聞天・持国天・増長天・広目天の四天王像と降三世明王・軍荼利明王・大威徳明王・金剛夜叉明王の四大明王像で、納められていた陶製容器とあわせ、1987年に重要文化財に指定された。

町石は、寺社参詣道などの路傍に1町(約109メートル)ごとに立てられた標石のこと。勝尾寺の旧参道には、入口にあたる西国街道に面する大鳥居から山門まで計36基の町石が建てられており、その形式は、地・水・火・風・空の五大(仏教における万物をつくりだす5つの要素)を、それぞれ方形・円形・三角形・半月形・宝珠形に石でかたどり、順に積み上げた五輪塔婆である。

旧参道に点在する町石五輪塔婆のうち、門前の下乗塔婆から7町までの8基は、塔形の様相と「勝尾寺文書」内の記録から、宝治元年(1247)の建立と認められており、日本最古の町石として知られる。八天石蔵とともに1966年に国史跡に指定。

観音巡礼として名高い西国三十三所の一つである勝尾寺には、二体の千手観世音菩薩立像(以下、千手観音像)が伝わる。一体は、江戸時代の本堂再建時に造立・安置されたもので、もう一体は、薬師堂に客仏として安置された平安時代前期の作とみられるものである。前者は当寺の本尊として現在も本堂に祀られており、後者は大阪府有形文化財の指定を受けている。

勝尾寺の千手観音像を語るうえで欠かせないのが、「勝尾寺縁起」にみえる仏師・妙観のエピソードである。開成より本尊制作の許可を得た妙観は、僧俗18人を引き連れて千手観音像を彫り始め、宝亀十一年(780)8月18日に完成させた。その直後、妙観らは忽然と姿を消したので、開成は彼らを「観音之化現」(観世音菩薩が姿を変えてこの世に現われること)と理解したという。観音縁日を毎月18日とするならいは、この出来事に由来するともいわれており、こうした歴史を背景に、勝尾寺は西国三十三所の一つとなった。

妙観作の千手観音像は「化人造」と呼ばれ、平安時代には講堂に祀られていたが、源平内乱の兵火で焼失したと伝わる。ただし、制作年代や作風より、先述の薬師堂安置の千手観音像をそれに比定する見解もある。

薬師如来坐像とその両脇に配された日光・月光の両菩薩立像の総称。製作年代は平安時代初期と推定。1970年に重要文化財に指定。

「勝尾寺縁起」によると、神護景雲三年(769)に開成が一刀三礼(一刀彫るごとに三回礼拝)して彫ったという。開成が示寂した際には、三尊は涙を流して華座を濡らしたとも伝える。

「勝尾寺文書」では、鎌倉時代には講堂に本尊として安置されていたことや、勧進のため京都に出開帳したことが確認できる。後に如法堂へ移されたとみられ、同所が薬師堂と呼ばれる所以となった。

◆参考文献

『箕面市史 第1巻(本編)』箕面市役所、1964年

『北摂の古社寺』大阪市立博物館、1969年

『箕面市史 図譜』箕面市役所、1974年

『日本歴史地名大系』平凡社、1986年

『北摂の仏教美術-聖と民衆の祈り-』吹田市立博物館、1992年

『仏像集成7 日本の仏像〈近畿〉』学生社、1997年