建立から百数十年経った平安時代、清和天皇の御世、当山の6代目座主であった行巡上人が、病に臥せっておられた帝の玉体安穏を祈ったところ、その著しい効験に感銘を受けられた清和帝自らが「この寺の持つ法力は、この国を治める王(帝)である私に勝った」として、王に勝った寺、勝王寺(かつ・おう・じ)と命名されました。

しかし、寺側は「王に勝つ」などは余りにも畏れ多いとし、「王」の字を「尾」に差し替え、呼び名はそのまま勝尾寺(かつ・おう・じ)と称するようになりました。

現在では、受験、厄除け、病気、スポーツなど「人生のあらゆ る場面で勝つ寺」として信仰されていますが、勝尾寺では「勝つ」とは他者を打ち負かすことではなく、「自分と向き合い、自分の弱い心に打ち勝つ」という意味に捉えています。

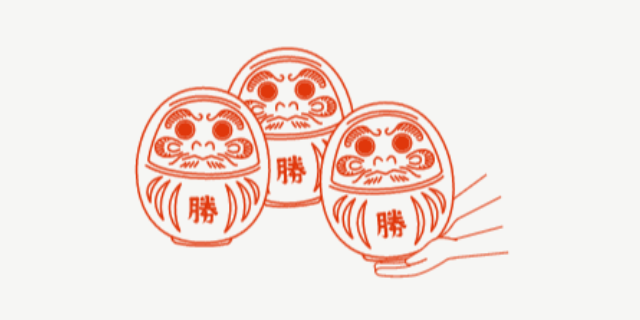

勝尾寺のダルマは願いを叶えてくれる存在ではありません。願 い事を書き、片目を入れる事で「自分と向き合い、自分の弱い 心に打ち勝つ」という自己誓約書にサインをするのです。そして、その願い事に向け、1 日 1 日を悔いなく過ごし、全力を尽くすことで初めて願いが叶うのです。焦らず努力し続けることが出来れば、「勝運」を掴み取り、彼方に望む高みに辿り着くことでしょう。

自分が「ご縁」と感じたダルマを求めます。

人生の目的を勝ちダルマの底面に書きます。

その目的のために365日後に達成したい目標を勝ちダルマの背中に書きます。

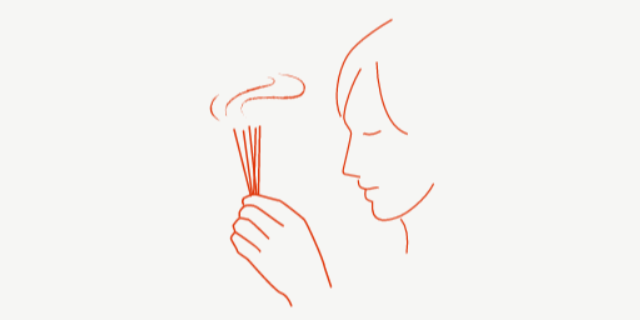

願いに関わるあらゆる人やモノに対する感謝の気持ちをお線香に念じ込めます。

煙となった感謝の気持ちを勝ちダルマに染み込ませます。

目標達成のための努力を誓うサイン(署名)を右目(向かって左側)に入れ、最後に黒く塗りつぶし目入れします。

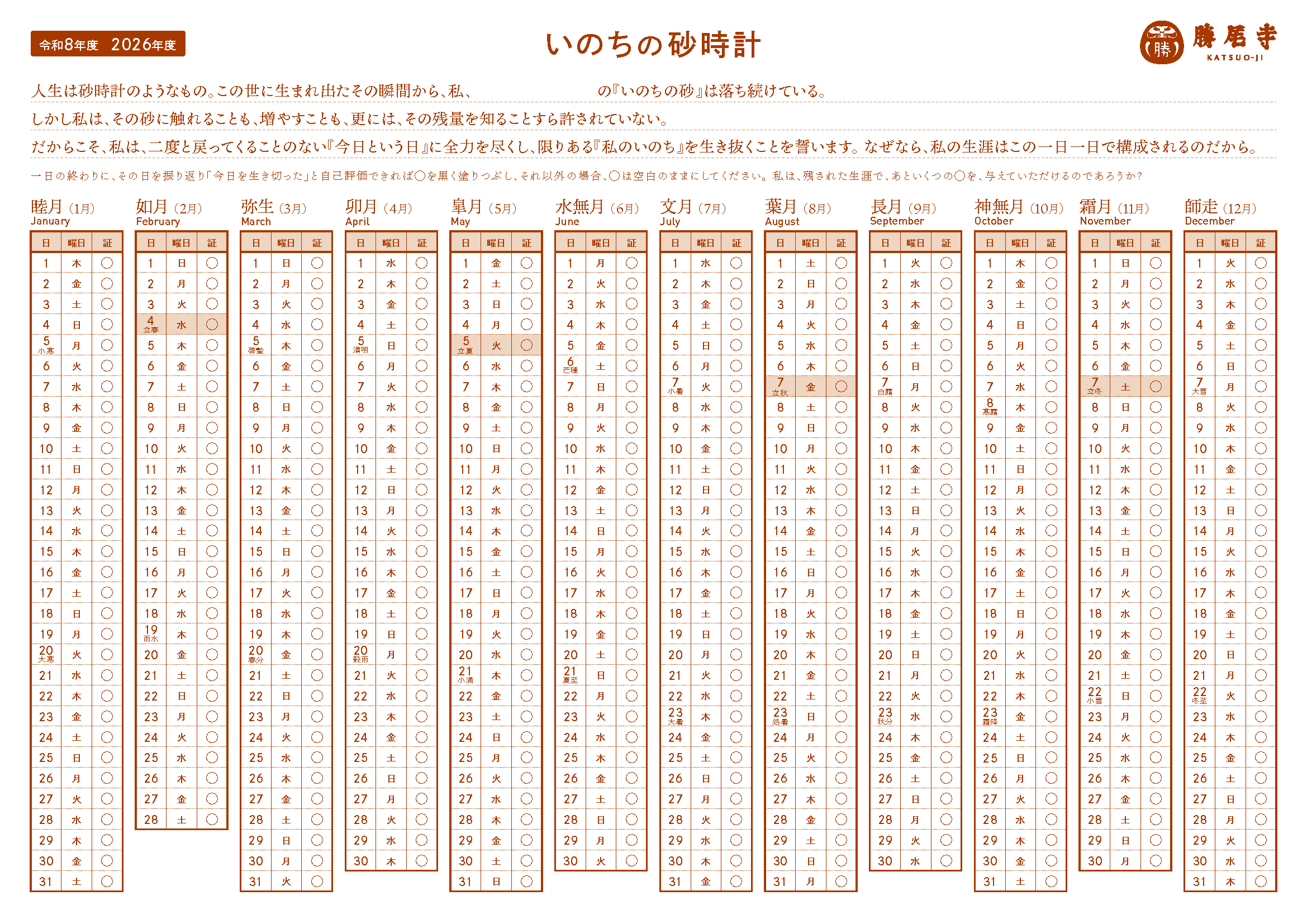

「いのちの砂時計」カレンダーを使ってその日の自己総括を行います。

本堂にて結果のご報告、感謝の気持ちを伝えます。

感謝の気持ちとともに、ダルマ棚に勝ちダルマを奉納します。

人生は砂時計のようなもの。

この世に生まれ出たその瞬間から、

私の『いのちの砂』は落ち続けている。

しかし、私は、その砂に触れることも、増やすことも、

更には、その残量を知ることすら許されていない。

だからこそ、私は、二度と戻ってくることのない

『今日という日』に全力を尽くし、限りある

『私のいのち』を生き抜くことを誓います。

なぜなら、私の生涯は

この一日一日で構成されるのですから。

一日の終わりに、その日を振り返り

「今日を生き切った」と自己評価できれば

〇を黒く塗りつぶし、

それ以外の場合、〇は空白のままにしてください。

私は、残された生涯で、あといくつの〇を、

与えていただけるのであろうか。